“O bbiati motti tutti

chi a lu mundu erumu tutti

pi vatri etenna Groria

e pi natri prigati ancora…”

Preghiera brontese per i defunti

Nel silenzio che cala con l’autunno sul paese di Bronte, la sera del 31 ottobre e la giornata dell’1 e 2 novembre tracciano un ponte tra il passato e il presente, fra il sacro e il giocoso, fra la memoria e la festa. Da una parte c’è la ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Fedeli Defunti, che la Chiesa cristiana ha radicato in tempi medioevali, la festa dei Santi fu fissata al 1° novembre dall’835 circa per raccogliere in un’unica celebrazione la memoria di tutti i martiri e dei santi. Dall’altra, echeggia la vigilia di Halloween: una notte che affonda le sue radici nei riti celtici del Samhain, celebrata il 31 ottobre, quando secondo la tradizione il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava. Così, due celebrazioni diverse per origine e spirito si incontrano nel tempo e nello spazio di Bronte: da un lato la devozione e la memoria, dall’altro la festa e il travestimento. Ed è proprio questo contrasto, e insieme questa continuità, che vale la pena esplorare.

In passato nel cuore di Bronte l’inizio di novembre era un tempo sospeso, carico di attesa e di partecipazione comunitaria. Le famiglie si raccoglievano attorno alla festa di Tutti i Santi, con devozione. Per la commemorazione dei defunti si viveva l’ “undicina”: undici giorni di preghiera, riflessione, memoria che preparavano alla festa vera e propria. Nelle piccole strade del paese i giovinetti e le giovinette vestivano con ordine, partecipavano, non era solo rito individuale ma comunità che si muoveva. Si andava in chiesa tutti insieme, con i familiari e i giovani, amici, compagni di giochi, erano parte della processione della memoria.

La domenica della festa, si riunivano le famiglie per il pasto comune: tavoli imbanditi, voci, ricordi, ed un’atmosfera solenne e insieme calorosa. Niente era superficiale: la serietà della celebrazione si univa alla familiarità del convivio.

La sera prima del 2 novembre, i bambini calavano sotto il comodino o davanti alla porta le loro scarpette: simbolo semplice e tenero di un gesto che ci pare oggi quasi perduto. I “muttuzzi” — così li chiamavano — avrebbero riempito le scarpe con doni: non tanto materiale costoso, bensì calzettoni in lana cuciti a mano, bambole, collanine, tazzine, fichi e, nei casi più fortunati, un sacchetto di poche monete. Com’era semplice tutto ciò: forse si scendevano cento, duecento lire per bambino; un piccolo dono che aveva valore affettivo, che parlava di cura, di attesa, di memoria. Oggi i regali sono più costosi, più materiali, più immediati, e forse perdono quel valore «di attesa», quella tensione, verso l’altro e verso il ricordo che li rendeva speciali.

E che dire della cucina? Nei bar e nelle case, a Bronte come nel resto della Sicilia, si preparavano dolcetti che oggi ancora resistono: i “totò” — biscotti al limone ricoperti di cioccolato; gli “sciatori” — simili ma più allungati; le “ramette” — simili alle rame di Napoli e soprattutto i “crozzi ri mottu” (ossia “ossa dei morti”) — biscotti duri con base di mandorla e glassa di zucchero, che ricordano le ossa, in particolare i teschi, simbolo di quel legame tra vivi e defunti.

Poi al mattino presto del 2, gruppi di parenti, amici, confratelli delle confraternite brontesi si recavano a piedi al cimitero, portando un fiore, accendendo una luce, restando in quel silenzio che è presenza. Nelle vie del paese si potevano incontrare processioni delle cappelle cimiteriali, si restava vicini al defunto caro non solo come individuo isolato, ma come parte di una comunità che non lo dimentica.

In quel passato c’era un gesto materiale, concreto: la scarpa da riempire, il biscotto da preparare, il passo verso il cimitero, il fiore. Oggi il ricordo del defunto spesso si traduce in una visita, in un pensiero, in un omaggio ma è meno fatto di piccoli gesti quotidiani e più di ricordo simbolico.

✩✩✩✩✩

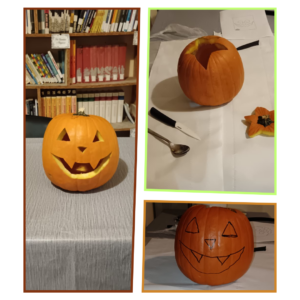

Adesso ecco che la scena cambia. Le luci al tramonto del 31 ottobre scaldano un’altra attesa: travestimenti, risate, giovani che scelgono party, feste in maschera. I negozi di Bronte si riempiono di zucche intagliate,

decorazioni gotiche, scheletri, ragni e teschi accanto agli scaffali che già ospitano addobbi natalizi: segno di un mondo che corre più veloce, che abbraccia tradizioni da altri contesti.

E infatti l’adozione di Halloween è chiara: una festa che arriva dall’America, ma che affonda le radici molto più indietro, nei riti celtici del Samhain, quando si credeva che i morti tornassero nel mondo dei vivi e si accendevano lanterne ricavate da tuberi per spaventarli o tenerli lontani.

A Bronte i ragazzi non si limitano più a stare a casa in attesa di un dono: si travestono da zombie, streghe, vampiri glam, scelgono costumi originali, si organizzano in gruppi con amici, escono, ballano, ridono. Si tengono party privati, a casa, o nei locali: giochi da tavolo horror, film spaventosi, musica. Certo, non è ancora diffusa la “dolcetto o scherzetto” porta a porta tipica degli Stati Uniti, ma già lungo il corso Umberto e nelle vie del paese qualche giovinetto si fa vedere mascherato, e quel sorriso un po’ timido, un po’ sfacciato, lascia presagire che la tradizione stia germogliando anche qui.

E poi, la famosa “Jack-O’-Lantern” (la zucca intagliata): chi era Jack O’ Lantern? Un personaggio leggendario che avrebbe sfidato il diavolo e fu condannato a vagare con una lanterna accesa. Da quel mito nacque l’usanza di intagliare zucche per tenere lontane le anime in pena.

La globalizzazione, la televisione, i social media hanno sancito che nulla resti isolato: così Bronte, pur radicata nella sua tradizione, accoglie la festa d’oltreoceano adattandola al suo stile, al suo tempo. Non è un abbandono della memoria, ma un’evoluzione. I giovani non sono meno devoti o meno rispettosi, semplicemente vivono in un altro modo, con velocità diversa, con altri simboli, in una comunità che cambia.

E allora, qual è la somma di questi due tempi? In fondo, la festa dei Santi e dei Morti e Halloween parlano entrambi al mistero della vita, al silenzio della morte, al desiderio di celebrare, ricordare, stare insieme. Da un lato il gesto pacato della scarpa che aspetta un dono, il biscotto alla mandorla, la visita al cimitero; dall’altro il costume, la zucca che ride o fa paura, la discoteca che pulsa, il gruppo di amici che balla. Non sono in contraddizione: sono manifestazioni diverse della stessa umanità che non vuole dimenticare e che desidera festeggiare.

A Bronte possiamo sorridere al fatto che cambiano i tempi, cambiano le tradizioni, cambiano i gesti — ma il desiderio resta: stare con gli altri, riconoscere il passato, vivere il presente. Dunque: che la scarpa da riempire resti nel ricordo, e che la zucca illuminata resti nel divertimento. Buona festa — a modo antico e a modo nuovo — perché la vita è anche cambiamento!

Curato dal volontario Nunzio Lupica